|

作品は仕事となる

藤田

会社つくったころも、展示とかなさってるんですよね?

近森

会社を作る数年前、つまり、ハラミュージアムアークの個展や、東京都写真美術館で展示していた頃から、展覧会を見たとかで、パブリックアートや空間デザインとしての制作依頼の話が来るようになってきたんです。

藤田

え?この触ると影が伸びる作品が、パブリックアートとして、ってすごいですね。

久納

そうなんです。

会社を作ってからも展覧会での作品展示と同時に、そうしたパブリックな場所での制作依頼の話は続いて、そのあと2005年には愛知万博があって。

近森

僕たちは4パビリオンくらいの展示物をつくったんですね。

企画をつくる段階から参加して、パビリオンの空間デザインやシステムデザイン、見せる映像コンテンツ、といろいろなことを僕たちが請け負って「仕事」として成立したんですね。

藤田

普通は企画なら企画専門の人もいて、アートディレクターがいて、デザイナーがいて、と分かれているのに、全部できちゃうんですね。

久納

自分たちだけでやると、時間がかかったりして大変なことは、そういうことができる人に任せています。

近森

だんだんと僕たちの作品は、仕事としてやっていけると気づいてきました。

企業の見本市のブースで「分かりやすい会社紹介をする」ということで、協力させてもらったこともあります。

藤田

えー、すごい!そんなことも!!

久納

私たちはどんな問題でも解決することが好きなんです。

自分で問題を見つけて解決することであったり、他の人から出されたお題を解決することであったり、形はいろいろだけど、問題を発見すると一生懸命になってしまうんですね。

藤田

企業がメディアアートを理解してくれる、っていうのがすごいですよね。

|

|

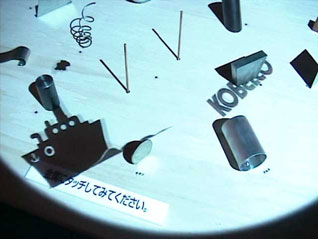

企業間の見本市にて、KOBELCOのブース

近森

トヨタのショールームでは、コンセプトカーを置くという展示をしたのですが、企業側もありきたりの見せ方ではなくて、新しい見せ方をしたい、ということを感じましたね。

久納

見る人にもっと踏み込んで見てもらいたい、というときにメディアアートは有効です。。

近森

メディアアートって、一人で制作している人もいるけれど、他人と一緒にやるということが多い分野だと思うんです。

そのためには、与えられた問題に論理や技術で答えなくてはいけない。

同時に、仲間たちに分かってもらうように柔軟性も持ち合わせていなくてはならない。

そういうことが僕たちは楽しいんですよね。

藤田

みんなでやったら時間は掛からないんですか?

近森

みんなでするから時間が掛からないんです。

もちろん〆切があったりすることもあるけど、人数が多いと役割分担して進めるから、早いんですよ。

|

|